ここに訳出するのはオーストラリアの占星術家ブライアン・クラーク氏のエッセイ「夜について」です。これはBrian Clark Soul,Symbol and Imagination The Artistry of Astrology Astro*Synthesis 2019に収録されているもので、ブライアン・クラーク氏のご好意により、許可を得て訳させていただきました。

ブライアン・クラーク氏は世界的に知られた占星術家であり、そのギリシャ神話への深い知識と元型的なイマジネーションの豊かさで多くの人々を魅了しています。僕は何度も直接お目にかかる機会があり、また、光栄なことにご一緒にセミナーを開催したこともありますが、いつもそのお人柄の暖かさや気遣い、そしてその知識の深さに心動かされます。

氏の講演は一種のコンサートのようです。聴衆はその内容に魅了され、心を動かされます。

今回、訳出する内容も実は、英国占星術協会などで話された話題が元になっています。僕はその講演を生で耳にして、毎度のことながらほとんど泣きそうになっていました。

ここで語られているのは昨今の古典占星術で復興してきた「セクト」という概念です。この技法の実際については、すでに邦訳のあるベンジャミン・ダイクス『伝統占星術入門』、福本基『伝統的占星術』などで日本語でも読めますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。ヘレニズム時代には、昼の生まれと夜の生まれでホロスコープの読み方が大きく違っていたということを二〇年ほど前にロバート・ハンドらが再発見し、占星術世界には衝撃が走りました。そしてこれが古い時代の占星術の再構築の機運を大きく高めたのです。

これは素晴らしいことです。しかし、一方で、それが単に「技法」として、ドライに受け止められてしまってはいないか、というのがブライアンさんの含意の一つでしょう。古代社会においての昼と夜との元型的差異の意味の深みを、「技法」という操作的なマニュアルにしてしまうことによって、皮肉なことに古代の人々が元来、夜と昼の相違に感じていたイマジネーションを減じてしまうのではないか、という指摘には考えさせられます。

ロマン主義の再来と言われたらそれまでかもしれませんが、それでもなお、ブライアンさんの言葉には心動かされるものがあります。このエッセイを読んだあとには、きっとあなたのホロスコープの見方が少し変わっていることでしょう。

(鏡リュウジ記)

++++++++++++++++++++++++++++++

夜について

ブライアン・クラーク

鏡リュウジ訳

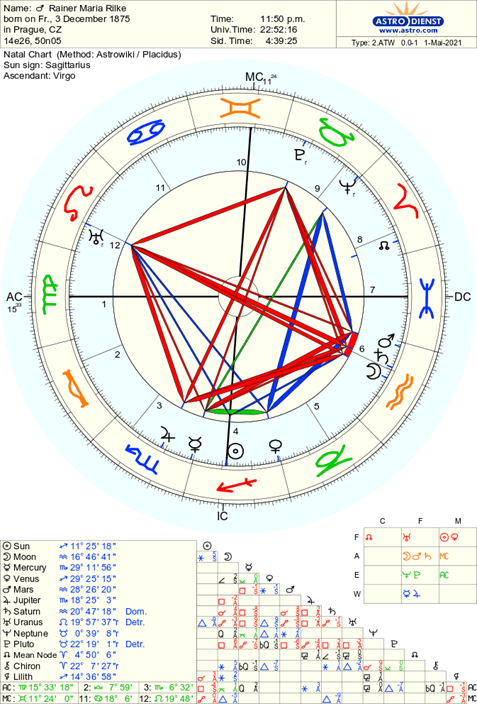

リルケの母親は、自分の息子は真夜中前にこの世界に誕生したと語っている。リルケのホロスコープ(※1)では、太陽は子午線上のもっとも低い点にあり、七つの古典的惑星はすべて地平線より下、つまり夜の半球にある。そう、リルケ自身がいうように彼は「暗闇」から生まれたのだ。

※1

多くの詩人や芸術家の例に漏れず、ライナー・マリア・リルケは夜の暗い影に満ちた、そして創造力を秘めた気配(climate)に大きな価値を見出していた。夜はもうひとつの存在の世界、もうひとつの世界を「あるがままに」受け止めているからだ。パーシー・ベッシェ・シェリーはその詩『夜に』において、「愛すべき夜」を呼び起こそうとしている。ウィリアム・ブレイクは「夜」で眠りという癒しの香油を讃え、ロバート・フロストの「夜に馴染んで」は、私たちの夜に対しての二律背反的な態度を思い起こさせる。占星術家は、夜がもつ特有の性質、雰囲気をずっと大切にしてきた。

夜と昼のこの区別は占星術という営みの中核である。これは惑星の象徴の性質を理解するための洞察を導くメタファーなのだ。私たち占星術家のはるかな先人たちは、夜と昼についての思考を惑星の「セクト」という技法として遺している。この技法は、本人が昼の生まれか夜の生まれかによって、惑星たちがより好ましい配置であるかどうかを判断するものだ。理の当然だけれども、太陽は昼の生まれの、月は夜の生まれの主導的な元型である。この技法では昼と夜の区別を重視し、昼の生まれと夜の生まれによって異なるホロスコープの指向性に力点を置くわけである。夜のレンズか昼のレンズで物事をみるか、あるいはアポロン的な雰囲気のもとにいるか、ヘカテに影響されるかの違いによって生じるであろう、元型的な反応の差異についてこの技法は想いを巡らせていのわけである。

紀元前5世紀のギリシャの哲学者、パルメニデスは「夜と昼の道の門」について語っている。(※2)それらは、私たちが毎日のように日の出と日没の時に通過する門の隠喩だ。もし今あなたが五〇代半ばだとすれば、あなたは夜と昼を分かつこの門を人生の中で二万回もくぐってきたことになる。二万回もあなたはオケアノスの流れを渡り、夜の門を開けたのだ。そして二万回も忘却の河を渡り昼の門を見出してきているのである。これらの門は他界への境界である。それぞれの世界には異なる雰囲気、異なる暮らし方がある。昼の世界はアポロの理性と節度が治める。一方、夜の世界ではヘカテの本能の力が統治し、明確な法則が通じない。昼の世界はその確かさ、一貫性においては優っているが人々の間の情のつながりや機会には限界がある。一方、夜の世界では時間と空間の縛りが緩んでいる。夜の世界では夢幻の中で、人は神々と、愛する人…それは生きている人であろうが亡き人であろうが、あるいはいまだ遭っていない人であろうが…と出会うのである。(※3)

夜と昼のメタファーは、カール・ユングにとっても中心的なものであった。ユングは自身の性質の中に、一見したところ統合することは不可能なような二つの側面を見て取っていた。No.1の人格とNo.2の人格である。No.1の人格はこの世俗の世界、事実と理性、科学、そして「この時代」の外的世界に即していた…つまり昼の自分(デイ・セルフ)である。一方でNo.2の人格は幻視者、占星術家、探求者であった…深みの精神であり、夜の自分(ナイト・セルフ)だったのだ。(※4)ユングが生まれたとき、太陽は西の地平線にあった。ユングの人生をかけた仕事は夜と昼という二つの世界を架橋するものだった。1911年の段階で、早くもユングはフロイトの書簡において「闇の領域」へと足を踏み込んでいることを述べている。

「このところ占星術を研究中ですが、その知識が神話を理解する上で絶対的に必要なものだと思われます。この夕闇の地帯には不可思議な事態がいくらでもあります。わたしのこうした無限彷徨を、どうかご心配なさいませんように。いつの日か人間の魂の認識に役立つ、赫赫たる戦利品を携えて帰還するつもりです。」(※5)

ユングの、夜への「無限彷徨」は、深い心理学的啓示への扉を開くことになった。ユングの『赤の書』とは、すなわち『夜の書』でもある。この書において、ユングは自分のヴィジョン、予感、死者との会話、能動的想像、心の中の旅などを仔細に記録している。装飾文字とマンダラがユングの深みへの下降の記録を彩っている。心の日記、自動書記、あるいは意識の潮流…この写本をどのように理解するにせよ、この作品はユング自身の夜のヴィジョンと会話に大きな敬意を払っているのである。昼の世界からしてみれば、これは狂気への入口でもある。内的世界を探検し意味ある成果を持ち帰って主流の社会から認められようとするユングの太陽的な人格の苦闘は続いた。しかし、皮肉なことにユングが深く意味あるものとして導かれたのは夜の月の狂気の世界であり、逆説的なことに、それこそがユングの著作の大部分を占める心の性質なのである。ユングは自身の内的なイメージを探求していた時代を「わたしの人生で最も重要なもの…そこにおいてすべての本質的なものが決定された」と述べている。ユングの無意識、夜の世界からほとばしった素材は「生涯の仕事の第一質料[錬金術における、黄金を作るための素材]」だったのだ。(※6)

『赤の書』においてユングはこのように書く。「あなたたちは魂の扉を開け、あなたたちの秩序と意味にカオスの暗い流れをもたらそうとした。秩序づけられたものとカオスを結婚させ、あなたたちは神のような子を生み出す」(※7)昼の秩序と夜のカオスのアマルガム(合金)は、占星術の作業と近い。占星術では技法やメソッドが私たちを、想像力とシンボルの働きによって知られざる夜の領域へと導き入れる。魂への門は私たちがシンボルを認識した時に開かれるのだ。ユングによれば、シンボルによってこそリアリティのもうひとつの次元を導くことになる。(※8)ユングが占星術を「暗い科学、ヘカテの科学」と呼んだのはそのためだ。(※9)占星術は昼の世界、つまりアポロン的科学の厳しい規律に抗うのである。

時代を経るうちに、夜の世界は昼の世界に侵食されてしまった。闇は、昼の世界からするとあまり価値のない共有財産になってしまったようだ。テクノロジーと情報に夢中の昼が支配する世界では、夜空を見るのは難しい。

夜はカオスから生じる

神々の誕生についてはさまざまな異伝があるが、紀元前700年ごろのヘシオドスの叙事詩『神統記』が、現存するものの中ではもっとも詳細である。ヘシオドスは、膨大なギリシャの神々の創造と、それに続くオリンポスの神々の発生について包括的に詳述している。しかしこの、合理的な昼指向の神々の発生以前には、ニュクス、そう、原初の夜の有翼の女神があった。まず、始まりには「カオス」、つまり「大きな口をあける」「飲み込む空隙」、あらゆる創造の可能性をひめた子宮があった。カオスから五つの存在が発生した。まずはガイア(大地)、それからほかの4つの原初の神々、つまりタルタロス、エロス、エレボス(幽冥)とニュクス(夜)である。エレボスと夜の交わりからアエティール(澄光)とヘメレ(昼日)が、死者の国への渡し守であるカロンとともに現れた。昼は夜から生じたのである。

宇宙論的には、夜は原初から存在した。カオスか夜が生じたとき、夜の星空はなかった。空も星も今もって生まれていなかったからだ。(※10)夜は原初の霊であり、夜は単為生殖によって人間のさまざまな夜の経験を生じさせた。すなわち、エリス(争い)、モロス(定業)、ケール(非業の死)、タナトス(死)、ヒュプノス(眠り)、クプリス(欲望)、モモス(非難)、オイジス(惨め)、アパテ(欺瞞)、そしてゲラス(老年)を。夜の世界には覚めている世界の影たちに満ちている。

だが、ニュクスにはこうした不安を掻き立てる夜の群衆たちとは別の顔もある。夜の女神はその黒い翼をこの世界の上に拡げ、安らかな眠りに誘うのである。とはいえ、昼の世界が夜に侵入してしまうと、眠りつまりヒュプノスは妨げられ、夜の不安の存在たちはもはや深い眠りや夢によって安らぎをえることはできなくなってしまう。

神話の上では、夜は昼に先んじて存在する。これは単なる隠喩ではなく、集合的、あるいは個人の発達を示唆している。原初的なものは、やがて文化的なものに道を譲る。右脳から左脳へ。魔術的思考から合理的な思考へ。グノーシス、あるいは直感的、参与的認知からエピステーメー、すなわち認識論(エピステメノロジー)が生じる。(※11)これらの二つの存在のありようは人間が受け継いできたものの一部として古代ギリシャ人には知られていた。啓蒙の時代以降になって、合理的、記述的、事実中心で目的志向的な流儀が想像的、主観的、そして参与的な流儀にたいして優位になった。昼が夜を凌駕してしまったのである。

古代社会においてすら、夜は英雄的意識にたいしては脅威であった。しかしオルフェウス教の神秘的意識にとっては、夜はいまだに愛と光の深みでもあった。今日では私たちは神秘家より英雄を好む。そう、夜の知性は「政治的に正しくない」のだ。21世紀の生活において夜の門をくぐることは易しくはない。(※12)しかしながら、私たちが占星術を用いるときには、この門をくぐっている。だが、現代の占星術の実践を思うとどうだろうか。ホロスコープにたいしての技術中心、解釈的、そして判断を中心にするような知のありようが、想像的、直感的、参与的な流儀を凌駕してしまってはいないだろうか?字義性(文字通りの理解)や情報が占星術的パラダイムで中心的になってしまっていないだろうか?私たちの占星術の夜が昼の知の有り様に縛られてしまってはいないだろうか?

夜の世界の知のありようを理解するために、私は夢に立ち戻ろうと思う。私はここで「戻る」という言葉を使った。夢は「夜の書簡」であり、その多くはまだ開封されていない。夢は私に夜の知を思い起こさせるのである。昼の間に知ることができないものが、夢のイメージを通して明かされる。夜のイメージ、亡霊、幻、そしてニュクスの種族がこの世界に棲んでいてそのメッセージを、夜の言葉である物語、イメージ、そしてメタファーで伝えようとする。ニュクスが夢(オネイロス)、あるいは夢の種族を産みだしたのは驚きではない。昼の視点では、つまり高度な神経科学の世界においては、夢は対して意味のないランダムで周縁的なものにすぎない。しかし、夜の世界では夢は事実や理性に束縛された世界を超えたところからの神託、洞察なのだ。

同じように、占星術は夜における宇宙との会話である。占星術は大きな夢だ。自分自身の人生の夢なのだ。夜ごと、夢はこの大いなる夢を新たにイメージしなおし、認識を新たにする(re-cognize)。夢を通じて夜の声に耳を傾けることによって、私はホロスコープにまた異なる流儀で耳を傾けることができるようになった。

「夜」の娘たちであるがゆえに、夢も占星術もその啓示は昼の感覚のみでは十分にその姿を表すことはできない。夜の世界という非-合理の子どもは、メタファー、イメージ、物語、そして象徴が魂の旅路を語るために必要としている。夢も占星術も、確かに昼間にも扱うことができるし、一定の技法やマニュアルを用いて合理的に分析したり、鑑定することもできよう。しかし夢や占星術は本来、想いを巡らせるべきものであって、ただ、私たちが受容的、あるいは対象にたいして深い敬意をもつときにのみ、その深みを顕わにするのである。夢や占星術の啓示は、私たちが機械論的な思考や[一義的な]条件反射を止めた上で、暗闇の領域へわけ入り、能動的に何かを知ろう、何かをしようとするのを止める境地に入るときに現れてくる。

夢は、夜な夜な行われる魂との会話である。夜の娘である夢は、昼の間には気がつかれず、追い立てられ、忘れられ、あるいは抑圧/否認された、しかし意味のある心の残滓をたくみに取り入れる。夢の種族というのは、したがって、魂が昼の世界に打ち明けたいと思っている内容のための脚本家なのだ。夢という脚本は昼間の言語の構成とは違って、イメージ、メタファー、謎、フレーズの折り返しから成りたっている。夢は昼間の素材を凝縮し、またそこに魂を吹き込む。外的生活の消化されなかった残滓こそ、魂が関心を持つものであり、それらが夢に燃料を供給するのである。(※13)内的生活のこうした語りは起きている時間の世界を脱・字義化し、省みられることなく過ぎ去ろうとする心の経験やイメージを明かすことで、昼間の生活を魂に立ち返らせる。

夢は眠りの収穫物であるのだから、眠りもこのことと関係があるのだろう。眠りは日毎のサイクルの一部をなす。眠りにおいて意識は弱まるか、あるいは不在にすらなる。いや、眠りにおいて没するのは、ただ太陽的な意識のみだろう。眠っている間にも、回復、記憶の整理、脳の発達、夢見など多くの活動が起こっているのだから。ある意味で、眠りとはもう一つのリアリティへの下降である。ただ、死とは違って、眠りの場合には私たちは再び覚醒することになる。「眠り」と「死」が神話上では、神々の創世時期における兄弟でありともに夜の息子たちであるとされたのは驚くにあたらない。神代の時代から、「眠り」は夢の領土であり、「死」と「西」とに緊密に結びついていた。西といえば惑星たちが没するところであり、比喩的にいえば眠りにつくところなのだ。

私たち占星術家たちは私たちを魂に満ちた神秘へと立ち返らせる、夜の認識の仕方をもう一度取り戻すことができるだろうか?まず考えておかなければならないのは、夜は主観的な小道であるということ。そこは明晰さ(ブライト)や正しさ(ライト)では支配されていない。そこには私たちが参与しなければならない。認識するときには身を入れ込まなければならず、個人的な体験も必要だ。そして、そこには私たちの不安や両義性、葛藤が星座をなす星たちのように散りばめられている。この主観性の小道は私たち自身を自身の無意識のプロセスに取り組ませ、私たちが読んでいるホロスコープのカオスの中に沈潜させることになる。それは回想、休息、眠りの世界なのであって、承認されたり、正確であることが求められることだけに支配される世界ではないのだ。そこは、概念や言葉には影響されない世界である。たとえそれがいかに冥く、女性的、挑発的であったとしても。それは情緒によって動かされる場所だ。夜の世界の言語はイメージ、シンボル、メタファーであり、それらはいまだ知られていないものと私たちを結びつける。

占星術が初めてあなたに語りかけたときのことを思い出してみていただきたい。天の門が開き、それまで分離していたあなたの二つの部分の間に橋がかかったときのことを。何か魂のようなものが掻き立てられ、宇宙的なプランの存在を感知し、深い認識が生まれたときのことを。何か深く個人的でありながら、これまでのあなたの人生を超えたようなものが顕れたときのことを。ただ、あなたが耳にし、感じ、経験したそれはどんな言葉も超えている。

けれど、時間が経つにつれて、テクニック、メソッド、理論、そして異なるハウスシステムやエッセンシャル・ディグニティの点数計算方法などが占星術の神秘や想像力を狭めてきてしまったのではないだろうか。もし昼の世界が占星術を干からびさせてしまっているなら、「知ろう」とせず、深く関わり、実際にやってみようと姿勢を逆転させてみなさい。迂回して考え、メタファーを用い、パラドキシカルになって、ストーリテリングを試し、詩を読んで音楽に耳を傾け、詩神たちを召喚し、シンボルの背後や下層にあるものに想いを巡らせ、儀式を行って、眠りにつくときには夢を思い起こそうとしてみるのだ。夜の認識の方法を呼び覚ますとよい。次にホロスコープをその細部と象徴の配置まで気を配って見るときには、ちょっと立ち止まって、最初に浮かんできた思いに注意を向けなさい。些細な心の動きに耳を傾け、意識に流れ込んでくるイメージを大切になさい。混乱と不確かさをあなたのガイドとするのです。そしてホロスコープのメカニズムの先に横たわっている星夜を、想像力を使って見通すようになさい。占星術は夜の潤い(湿度)なくしては存在できないのだから。

惑星のセクトに関するもうひとつの技法は、月の相に関するものである。満ちてゆく月は昼の性質を、欠けてゆく月は夜の性質を持つという。古代世界において新月直前の夜はヘカテの宴のときだとされていて、この夜の女主人と死者たちのために交差路に食べ物が供えられた。交差路には、安らげぬ死者たちが集い、生者たちからの糧を求めようとする。幽霊たちに食事を供することで、死者たちの渇望は慰められ、夜の女神であるヘカテはきちんと敬われる。夜において私たちは死者の霊と交わるのだ。

私たちの夜の世界はメタフォリカルな世界であり、イメージとシンボルの世界である。このイメージとシンボルこそ、私たちがなんとか昼の世界の方言に翻訳しようと試みているものである。私はときおり思うのだが、占星術がどれほど字義的に、あるいは商業的になってしまったとしても、それはたいしたことではないのではないかと。つまるところ、占星術は夜の娘なのだ。ただ、黄道の星座の名前を、水星の逆行のことを、金星が空に描く五芒星のことを、母親の月があなたの海王星の上にあるということ、[そんな単純な]ことに言及するだけで、私たちは天に連れ戻されることになる。私たちは、自分たちを超えたより大きなもの、私たちの個人的な問題をおり大きなもの、そしてこの目の前の世界の具体的なことを超えたものへと連れ戻されるのだ。

ロゴス

「昼」が「夜」から生まれたように、「ロゴス」(論理)は「シンボル」(象徴)から生まれる。

占星術がヘレニズム時代に再想像されたおり、合理的な思考法が主要な尺度となり、参与的、あるいは神話的な対象と関わりあうような理解の方法は新しい世界から次第に後退していくことになった。哲学の時代の到来である。より論理的な世界観は、本能的かつ原初的な知性のありようを覆い尽くしていった。主観的な世界の見方は客観的な観点に打ち負かされてゆく。神々との深いかかわり合いは知識や科学的探求にとってかわられる。昼が夜を私物化してしまうようになったのだ。

その何世紀か前、ギリシャがまだ暗黒の時代から生まれ用としていた時、ホメロスはゼウスとその子どもたち、新しいオリンポスの神々を秩序と安定性の手本として持ち上げた。ゼウスはアテナ、新たな知恵の女神を誕生させた。一方でほとんど同時期にユダヤの創世記では、エヴァがアダムから形作られた。男性性、光、論理、そして直線的な思考が優位な原理として立ち上がってきたのである。左脳が右脳から別れ独立するようになる。主観と客観が分離したために差異が定義されるようになり、両極性が存在し、判断が生まれた。主観と客観の観点が区別されるようになり、感じ、想像することもなく、データのみでも物事が証明できるようになった。世界は実証的な知、昼の知へと進んでいった。

何世紀も後になって、ギリシャ=ローマ占星術は哲学的、方法論的、思惟的なヘレニズム世界の論理的な思考法を取り入れて、男性/女性、吉凶、熱と冷、湿と乾といった二元的な概念が惑星の元型的性格を規定するために用いられるようになった。昼と夜の自然な区別はおそらく紀元前1世紀ごろに発案、採用されたのだろう。興味深いことに、昼と夜の元型には対等な価値が与えられていたこの実践は、昼と夜の均衡が崩れるに従って追いやられ、また忘れられていくことになった。

二千年後の今、昼と夜は依然として存在している。しかしその経験はかつてと同じではない。昼と夜の区分はかつてほどよくはっきりしていないし、定義もされない。人工の灯りは闇を照らし、薬が眠りをいつでも誘い、闇を追いやることが勧められる。24時間7日間の新しいサイクルが夜の世界を昼のイメージで侵略する。街の光が夜空を照らし、星の光を曇らせてしまう。TV、コンピュータ、モバイルフォン、そしてタブレットのスクリーンが夜の世界を情報で照らし出す。昼の世界は夜を侵略し、価値判断の左脳が右脳を襲うための燃料を提供する。疲れを癒す眠り、夜の世界の恵みは禁じられた。寝室にテクノロジーの昼の世界を持ち込むことは許されるのに、会議室に直感、ヴィジョン、情緒の夜の世界を持ち込むのは歓迎されないのである。

リルケは夜の世界を信頼し、闇がすべてを受け止めていることを思い出すように言っていた。占星術は夜と、夜の持つヴィジョン、幻、そして預言のすべてを歓迎する創造的なアートである。サラ・ウィリアムズは「老いた天文学者からその弟子へ」という詩の中で、美しくも夜の占星術を思い起こさせてくれている。

「私の魂は闇に沈むかも知れない。けれどそれは完璧な光の中にまた昇るだろう。

私は夜を恐れるには、星たちを愛しすぎている」

------------------------------------

※1 アストロデータバンクの注をみよ。

https://www.astro.com/astro-databank/Rilke,_Rainer_Maria

※2 Parmenides、Proem,Fragment 1 Lines 8-11

https://en.wikisource.org/wiki/Fragments_of_Parmenides

※3 E.Rドッズ 『ギリシャ人と非理性』 岩田靖夫・水野一訳 みすず書房 1976(原著1951) p126

ドッズは、ギリシャ人は原初的で魔術的な思考から免れていたという一般的な時間概念に疑義を投げかけている。

※4 ヤッフェ編『ユング自伝1』 p74、ソヌシャダーニ編『赤の書』をみよ。

※5 W.マグァイア編 平田武靖訳『フロイト/ユング往復書簡集』 誠心書房 1987年p183

※6 ヤッフェ編 河合隼雄他訳『ユング自伝1』 みすず書房 1972年 p283

※7 サムダシャーニ編 河合俊雄監訳『赤の書 テキスト版』創元社2014年 p161

※8 カール・ユングは獅子座であった!彼は自分が陽の最後の光が部屋に差し込んできたとき、昼と夜の境界に生まれたと好んで言っていた。

※9 ユング著 入江良平他訳『夢分析Ⅱ』人文書院2002年p71

※10 ガイアはそののちウラノスと交わり、神々の最初の世代であるティタン族を生み出した。ヒュペリオンと、光と関連づけられるテイアは太陽たるヘリオス、月であるセレネ、そして曙であるエオスを生んだ。

※11 Jule Cashford, Imagination as a Mode of Knowing, Kingfisher Art Production (Somerset,UK:2015)pp9-10を参照。

キャッシュフォードはこの二つの認知のモードについて洞察力豊かに論じている。

※12 ジェイムズ・ヒルマン著 實川幹朗訳『夢はよみの国から』青土社 p55-6

※13 ジェイムズ・ヒルマン著 『夢はよみの国から』はこのプロセスを論じている。邦訳p62-3